昭和33年、父の日高敏美が今の日高医院を開設した。子供の頃からドライブのつもりで父の往診に付いて回った。朝起きると、早朝の往診から帰った父から「以前一緒に往診に行ったあのおじいさんが亡くなったよ」と聞かされることがよくあった。

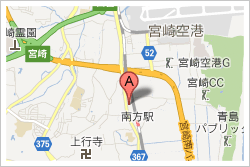

平成7年宮崎に帰り、父の跡を継ぎ在宅医療を受け継いだ。

父の在宅医療を見てきたので、在宅での「死」を違和感なしに受け入れる事ができた。家族から、「どうしても連れて帰りたかった」とか「本人がもう入院したくないと言うので」とか「認知症が進み入院を断られたので」という話を聞き、本人・家族の希望に沿った在宅医療を進めてきた。

病状を説明し、どこまでの治療を希望するのか、介護に当たる家族の力はあるのか、気持ちの変化はないのかを何度も確認しつつ多くの患者さんを在宅で看取ってきた。

その多くは、家族に見守られて息を引取った。

「ありがとう」「お疲れ様でした」「苦しまなくて良かった」「穏やかな顔をしているね」などと子供や孫達が話しながら、達成感を感じつつ訪問看護師と一緒に体を拭いたり服を着せたりする光景がいつも見られた。中には、在宅で対応できない急変や介護者の疲れや体調不良で入院し、そのまま亡くなるケースもあった。

年間100万人以上が亡くなる時代、死は特別なものではない。本人・家族の多くは、早くから死を受け入れており、最期の場所をいつも考えている。中には元気な頃から、延命拒否の意思表示をしている人もいる。

しかし、現在は80%の人々が病院で亡くなっている。入院となれば治療を行い救命の方向で進む。家族には非常に厳しいと説明しつつも、入院を選ばれたからには僅かの可能性を求めての治療が始まる。

在宅の死は、「家で最期を迎えることができて良かったですね」となるが、

病院の死では、「助けることができず残念です」となる。

高齢者やガン末期の患者さんに限って言うと、在宅での死と病院での死には大きな違いがある。そこには、本人・家族が求めた最期だったかという問題がある。

今の医療には、家族が求める最期を上手く表現できない空気があるようだ。

医療は、人生を豊かにするための一つの手段と考えている。

そうであれば、早くから本人・家族からどこまでの医療を希望し、どのような人生を希望しているのかを聞き出す必要がある。しかしながら、介護力、経済力、生活空間の問題で希望通りに行かないことが多い。

在宅での介護が困難であれば、施設での豊かな生活そして看取りができるように医師と施設職員との連携を更に深める必要がある。特に医師の協力が求められる。医師が必要な時はいつでも訪問するという姿勢を見せないと、施設での看取りまでは辿り着けない。

可能であれば家で死にたいという希望は、今も昔も基本は変わらないと思う。しかしながら、少子化問題と経済的問題で難しくなりつつある。

それでも世の中は、国の都合で在宅へと動きつつある。

限りなく治療を続ける医療から、人生の質を高める医療に切り替える必要がある。

私達医療人は、何のための医療を行っているのかを基本に戻ってもう一度考える時に来ている。